来源:香港商报 2023年07月11日 版次:A06

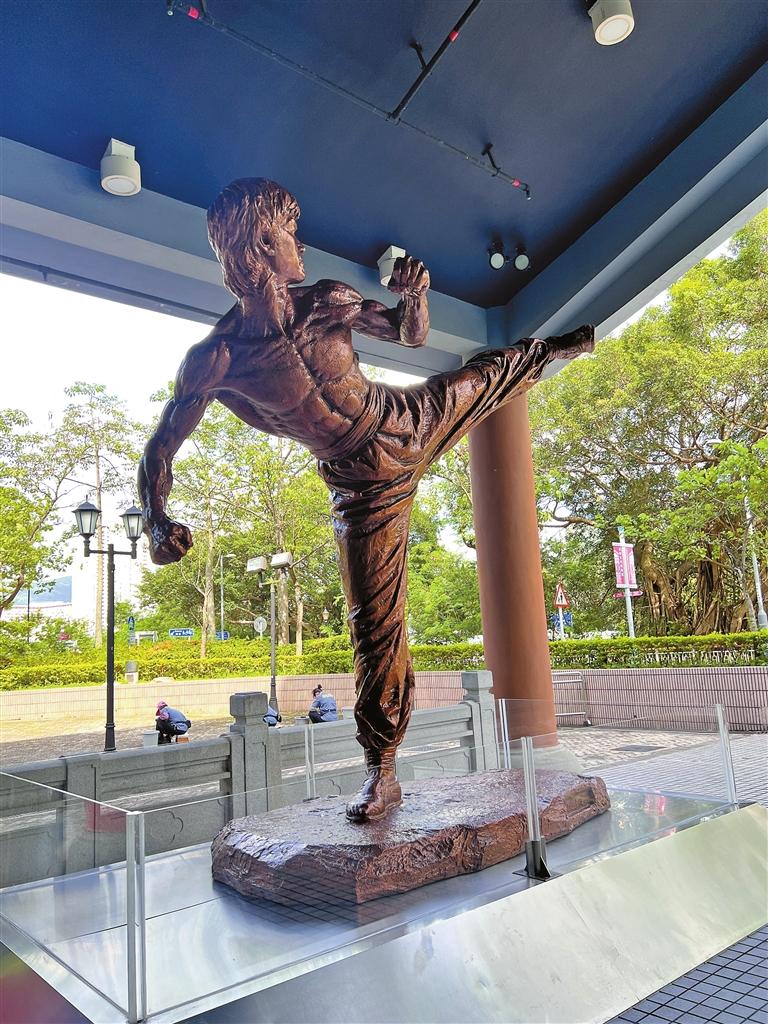

香港文化博物館門外展示的李小龍雕塑,踢腿姿勢動感澎湃。(Janice攝)

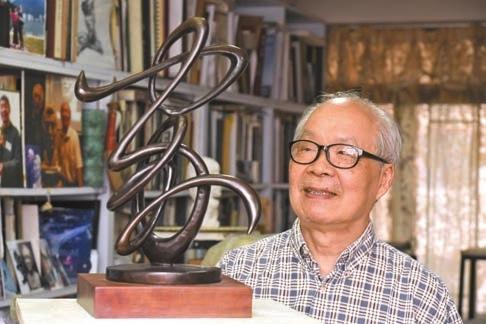

朱達誠是香港殿堂級雕塑家,工作室書架上擺放了2007年他獲香港特區政府頒授榮譽勳章的照片。他手上的是1988年首次參加雕塑比賽的作品《天地之舞》小樣雕塑。

朱達誠另外製造了一個嫉惡如仇表情的李小龍頭部雕塑,靈感源自電影《精武門》。

矗立在香港中山紀念公園的孫中山雕像,將這位領袖高瞻遠矚的形象刻畫得栩栩如生。

朱達誠為中文大學設計的2米高雕塑「家」(圖為小樣),草書「家」字線條圓勁有韻。

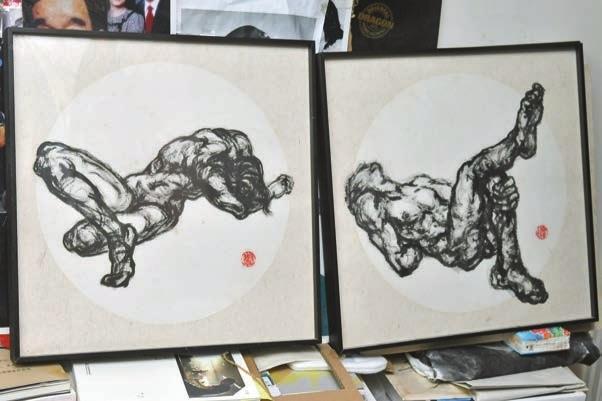

朱達誠不但精於創作人像雕塑,也擅長人像畫。這兩張畫作描繪了朱達誠移居香港初期的無助與壓抑的情感。

雕塑,承載了歷史文化,也承載了精神與靈魂。朱達誠鑄造雕塑時不止將人物的神態和動作刻畫得淋漓盡致,他並會投入自己的情感,為每件作品注入匠心與靈魂。或許讀者未必認識他,不過對屹立在香港文化博物館外的李小龍像,或中山紀念公園的孫中山像相信不會陌生,這兩座雕像就是出自朱氏之手。雕像栩栩如生的神態,令人一看立即想起這些名人的事迹,讓這些偉人的光輝形象永留人間。

記者:Janice

攝影:蔡啟文

追夢奮鬥的移居者

朱達誠與香港的故事,可以從1984年說起。朱達誠成長於湖北,在湖北美術學院雕塑系畢業後留校任教,並成為學院的雕塑室主任。當事業發展不俗之際,卻在上世紀80年代選擇移居香港:「太太的父母居住香港,她說想移居時我考慮了很久,當時我40多歲,人生路不熟,連粵語也不會說。但為了與家人團聚,最後還是來了。」人到中年,由零開始,適應新生活、學習新語言、尋找新工作。80年代要在香港找與藝術相關的工作並不容易,幾經轉折,他在太太的朋友介紹下,於昔日主題公園「宋城」覓得一份繪壁畫的短期工作。公園要請人畫一幅7米長、2米高、以「八仙過海」為主題的壁畫,聽到有工作他二話不說就答應。憑藉美術學院訓練的扎實畫功,朱達誠繪畫的壁畫令園方十分滿意,更聘請他全職為園內蠟像進行修復工作,他淡然地說:「工作總算與雕塑有點關係。」 熱愛雕塑的他,後來轉到一間石膏雕塑公司,為聖誕節、復活節製作節日石膏掛飾,如聖誕老人、天使等,雕塑風格從古代東方轉為現代西方,雖然雕塑這類商品有如機械式操作,但他依然認真對待每件作品。八九十年代,香港工業起飛,朱達誠為石膏公司雕塑模型,倒模量產,大受市場歡迎,他因而獲老闆賞識,得到優厚待遇。當才華得到肯定,朱達誠希望藝術造詣更上一層樓,於是開始一邊上班,一邊兼職擔任美術雜誌編輯,加強與藝術圈的聯繫。朱達誠並積極參與雕塑比賽,希望闖出名堂。他憶述首次參賽是在1988年:「九龍公園開幕在即,為園內雕塑廊舉辦了以『陰陽』為主題的雕塑比賽。我構思以中國神話人物女媧和伏羲分別代表天與地,並將抽象的人物形象交纏一起,突出主題。」結果,朱達誠創作的《天地之舞》成功入選成為園內公開展示的雕塑。及後他繼續參加不同的比賽,並在雕塑界嶄露頭角。探索藝術的教育者 朱達誠在內地有教學經驗,來港兩年後,獲邀在香港視覺藝術中心開班授徒,後來更「教高一班」,成為香港大學及香港中文大學進修學院藝術課程的導師,報名的學生多到要抽籤爭學額,那是由於他有一套高效的教學方法。「我曾在農村教農民用泥捏雕塑,從而摸索出一套『短、平、快』的教學方式,學生數個月內便學會雕塑人像的身體比例、表情處理等基礎。曾經有兩名台灣學生在課程完結後跟我說,從沒有老師以這種有效的方式教學。」談到學生,朱達誠語氣中多了幾分自豪感。因為,今天他的不少學生已經在雕塑界獨當一面,在香港多個商場均可以見到他學生的雕塑作品。公共雕塑的創作者 千禧年代,香港多間藝術博物館落成,擅長人像雕塑的朱達誠受委託創作多具公共雕塑,最廣為人知的是豎立在香港文化博物館入口處、3.5米高的李小龍側踢雕像,朱達誠對該作品的創作過程仍記憶猶新:「為配合2013年李小龍展覽,館方2011年便找我商量,當時尖沙咀星光大道已經有一座李小龍雕塑,市民及遊客有先入為主的印象,因此必須做一個與之不同的。」他為此看遍李小龍所有電影,細心觀察這位功夫巨星的每個動作,他發現李小龍幾乎在每一部作品都有將敵人一腳踢飛的場景,茅塞頓開的朱達誠立即繪出李小龍經典的側踢草圖。「李小龍雕塑多以兩腳着地形象為主,尖沙咀那座擺出的是防禦姿態。側踢動作無疑充滿動感,但作為雕像,僅靠單腳支撐,重心難以掌握,容易傾倒,這一點難度最高。」當時他花了不少心思製作小樣模型,刻畫細節,反覆嘗試才完成了今天這座栩栩如生的巨型雕像。由於朱達誠雕塑的對象多是對社會有貢獻或是出色的人物,在他眼中,它們並不是雕像那麼簡單,他會將雕塑對象當作「人」般看待。每次回到工作室會向它們打招呼,離開時會說再見,創作期間會視它們為前輩,與它們傾訴交流,並專心研究這些偉人的生平事迹、性格特點,投入的除了是技藝與心思,還有情感,恍如將靈魂、精神注入雕塑之中,這就是他的人像雕塑形神兼具的原因。

敢於發聲的先行者

近年香港社會藝術氛圍濃厚,朱達誠卻坦言年輕雕塑家相比他那個年代,更難出頭:「雕塑不像其他藝術媒介,需使用大型工具,要有寬廣的創作環境,還要有相當的體力。」香港地少人多,能存放和展示大型雕塑的空間有限,無疑消磨了雕塑家的創作意欲。他認為政府雖然建設了香港大會堂、中央圖書館等展覽場地,但有些展覽空間並未充分被利用,「例如油街實現藝術空間,一位藝術家的作品展出最少3個月,一年就只有三數個展覽,且展場長期冷清清。若將展期縮減至每月一次,或舉辦群展,並且放寬展覽的申請門檻,一年就有十多位藝術家獲展示作品的機會。」他同時認為,現今香港甚少有公開雕塑比賽,也是新一代雕塑家難以上流的原因,「我那個年代有很多雕塑比賽,若能給年輕雕塑家多點參賽與展示作品的機會,他們會有更大動力創造出具當代意義而又能代表香港的作品。」除了指出展覽場地不足的問題,朱達誠對某些展品亦有精闢的個人見解,「如M+博物館近年斥巨資購入『清友壽司吧』,以及數萬個小泥人組成的《亞洲土地》,這些展品均需要頗大的空間展示。其實香港有不少立體展品既具當代元素﹐也能代表香港,同樣值得展出。」