来源:香港商报 2024年04月06日 版次:A04

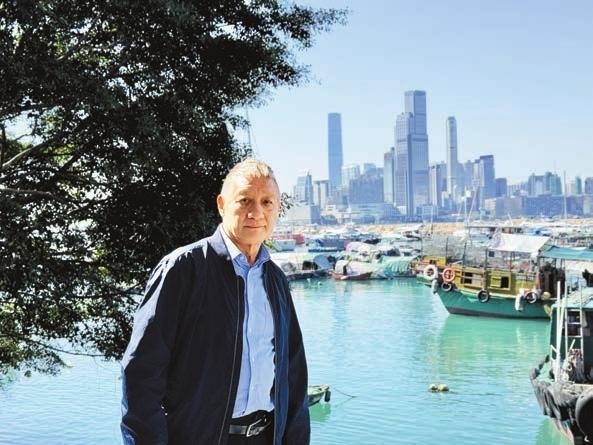

銅鑼灣避風塘是沈平藝術生涯的起步點,對他別具意義。記者 謹伊攝

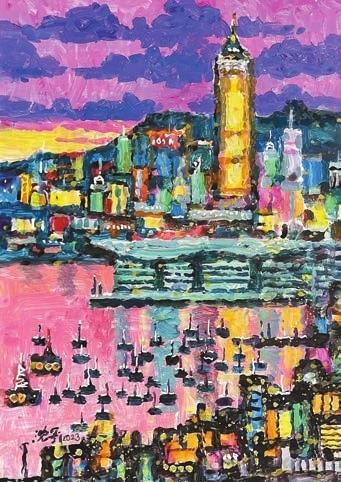

沈平作品《璀璨香江》。

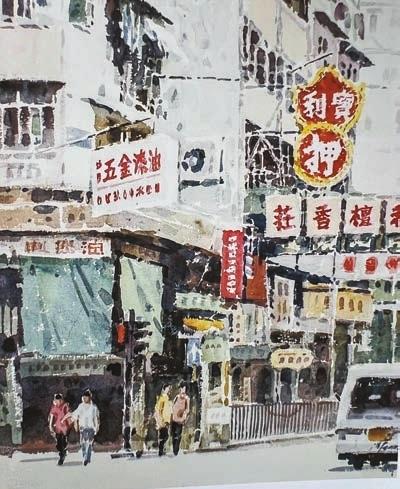

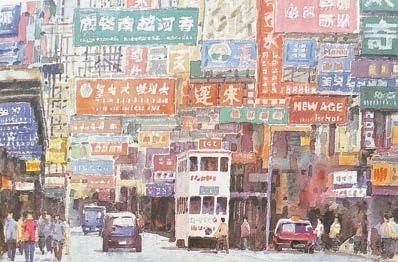

沈平作品《旺角舊街》。

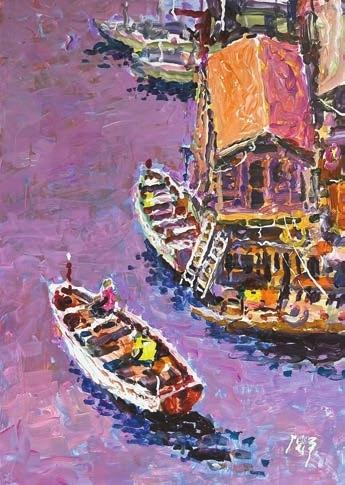

沈平作品《大澳漁村》。

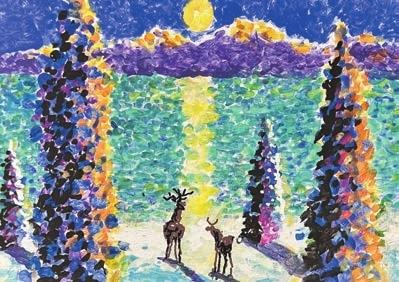

沈平作品《月照喀納斯湖》。

沈平作品《銅鑼灣鬧市》。

七旬畫家沈平,是今年國家藝術基金入圍者。繪畫逾半世紀,沈平精通水彩、水墨、油畫、素描等技法,最喜歡以香港風景作畫,將平平無奇的旺角街頭、北角街市、維港渡輪添上無限藝術色彩。年前因為中風,右手肌肉變得僵硬,提筆也無力,沈平毅然用左手重新學習繪畫,照樣繪出大師風範。驅使他活到老,學到老,畫到老的動力,是他對繪畫的執着,還有對香港這座城市的熱愛。記者:謹伊

如果你是遊客,碰巧在街上買了幾張香港風景的水彩畫明信片,那大概都是出自沈平手筆。過去數十年,沈平寫盡香港景象眾生相,但他並非土生土長。沈平生於北京,長於上海,曾在新疆生活十多年。上世紀八十年代移居香港,轉眼在此落地生根40年。沈平接受本報記者訪問時表示:「景色壯麗的新疆是我奉獻青春的地方,曾經的經歷對我影響十分大,貫穿現在的繪畫。」左手作畫 另創天地 觀沈平的畫,乍看眼熟,但細味後卻察覺出與現實的香港不太一樣。畫中濃厚的煙火氣息和人情味,在今天的香港似乎不復見。「我喜歡畫街,貼地氣的、樸素的,那才是生活。」城市在變,居民在變,生活習慣在變。沈平用40餘年,畫了數千幅香港畫作,從街頭畫到海港,見證着東方明珠的變遷。同樣轉變了的,還有沈平的身體狀況。疫情期間一場大病,令沈平的繪畫生涯幾乎結束。「一年半前我突然中風,雖然現在恢復得不錯,但是右手肌肉已經僵硬,想要提筆也十分困難。」沈老坦言病後感到十分沮喪,但對繪畫的熱愛推動他重新振作,並開始嘗試用不擅長的左手畫畫。筆者但見眼前這位樂觀的畫家,即使將近耄耋之年,仍堅持重新學習,誓要再闖繪畫生涯的另一境界,當中需要克服多大困難,實在難以想像。沈老卻說得淡然:「左手畫畫很艱難,不可能像從前一樣運用筆墨畫水彩,那怎麼辦呢?我就更換了作畫工具,用新興的丙烯材料畫畫。和以前一樣,仍然追求生動樸實,色彩明快。」丙烯畫作使用的卡紙是光滑的,與水彩畫注重暈染的質感大不相同,呈現出的質感也是別樣的。

右手寫實 筆鋒柔和 說起昔日的畫作,沈老難掩內心的熱愛,翻箱倒櫃找出了幾十幅以維港為主題的畫作一一向記者介紹:「這幅是以前右手畫的,這幅應該是左手畫的吧……」也許是畫得太多,他有時也分不清哪一幅是出自左手,哪一幅是右手。坐在一旁的筆者卻看出了畫作的變化。右手寫實,筆鋒柔和,可以切身感受到街巷中的生活氣息。左手寫意,除了筆觸有異和繪畫材質不同,更注重意象的表達。因左手無法畫出精細之處,沈老近年來的畫風轉向粗獷,筆觸以點塗為主,色彩亦明艷許多,予人強烈的視覺衝擊,未經修飾而顯見的藝術化筆觸令其繪畫風格更具個人特色。左手繪畫同樣得到諸多同行的讚美和認可,沈老笑言:「大概就是上帝給你關了一面窗,卻又開了一扇門。」 沈平尚有一個心願,就是想繪畫銅鑼灣熙來攘往的路口。「在小街小巷,行人有時未必嚴格遵守交通秩序,隨意穿梭其中。Sogo前那麼寬廣的道路,熙熙攘攘的人群竟然如此有序。」沈老很想將這樣的場面描繪下來,他認為這正是獨屬於香港的風景。記者問為何不去嘗試,沈老坦言左手無法描繪精細的人像,甚是遺憾。「你看我左手畫新疆的馬匹都十分費力,而人像更加難畫。」港灣是家之所向 沈平家住港島北角,從家裏往外望,維港景色盡收眼底。他時常到海邊散步,觀察人來人往,尤為喜歡沿着海邊一直走到銅鑼灣的避風塘。銅鑼灣避風塘早於十九世紀建成,而後被填平改建為公園,遷至現在的位置,大部分漁民都上岸生活了,唯獨小部分人仍居住在船上。沈老深覺不可思議:「無論日出日落,那些老漁船永遠停泊在避風塘,我覺得很是奇怪。」銅鑼灣商業中心林立,在離鬧市不遠的港灣,那些老漁船卻保留着古老而原始的狀態,安靜平和地停在那裏。沈老說很想知道船民在幹什麼,在想什麼。他向記者憶述:「40多年前,初到香港,為了養家餬口,在中旅社工作了10年。但10年後,我還想當個畫家,但見家門口那些海上家居飽含的歷史和滄桑,所以就想從漁船開始畫起。」

沈平獲得國家藝術基金的資助項目,主題為《我們的港灣》,靈感就是源自他想回到藝術生涯的起步點—銅鑼灣避風塘,將香港美好一面展現給世人。主題之所以用「我們的」這樣親切的字眼,大概是因為沈老的心底已經將香港當作他的家鄉。