孫博文「山水畫」藝術芻議

来源:香港商报 2025年05月16日 版次:A04

著名畫家孫博文先生

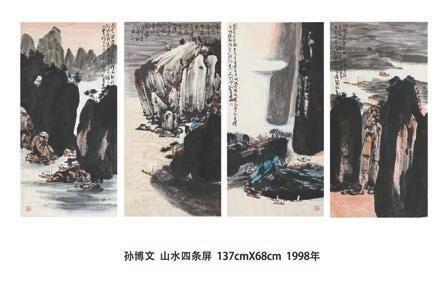

1998年山水四條屏(墨4條)

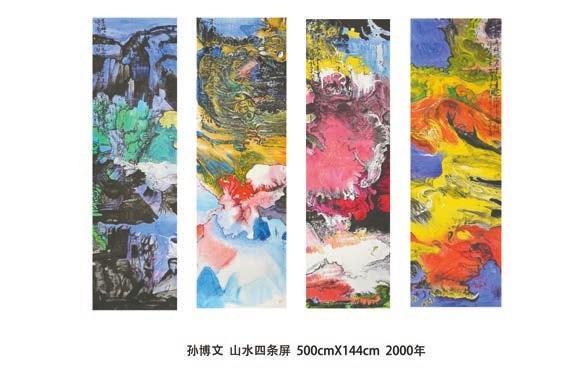

2000年山水四條屏(彩4條)

萬象生輝

孫博文(1938--2003),名九學,字博文,號汝陽山人,1938年出生於山東萊陽穴坊鎮西富山村,辛亥革命老人、中央文史研究館館員孫墨佛(曾任大元帥府參軍)玄孫,北派山水畫大師孫天牧曾孫,師從關友聲、黑伯龍、王企華、陳鳳玉、李超士、蔣維崧諸先生。1963年,孫博文畢業於山東藝術學院,畢業後主動奔赴莒南縣文化館從事基層藝術文化的組織和教育工作。1979年,孫博文拜萊陽籍著名畫家崔子范為師,將崔子范簡筆大寫意花鳥畫技法移用到山水畫上,從而開始自創山水新貌,融合創新,獨成一家。

孫博文先生一生致力於中國畫的探索和創新,集詩書畫印於一身。作品筆墨雄健,氣勢磅礴;畫面率真自由,流光溢彩;特別是晚年創作了大量宏篇巨製。中國美術家協會主席范迪安撰文評價道:孫博文的藝術具有鮮明的革新意識和時代面貌,透露出蓬勃的時代生機,對中國畫大寫意傳統的發展做出了突出貢獻,具有獨特審美價值的藝術新路。

山東畫家孫博文,潛心丹青,念茲在茲,孜孜矻矻一甲子。晚年腦疾手術之後畫風巨變,創作力如「井噴」之勢爆發,2003年因病辭世,身後留下數以千計的作品。其中不少宏圖大幛尺幅巨大驚人,其色彩之濃烈奔放、用筆之縱橫捭闔、想像之神奇譎詭、造境之氣宇軒昂,幾無不令觀者血脈賁張。

孫博文晚年的這批作品雖沿襲中國傳統繪畫的創作範式:立軸、橫披、長卷、扇面;多以大山大水、江河湖海為題材,依傳統山水畫之「三遠」法立意取景、經營位置;尤其是那解衣盤礴、盡情揮灑的書法式用筆,以及與現代張大千等人相近似的潑墨、潑彩畫法……看似都在中國山水畫的審美範疇之內。但其總體審美意象之氣勢撼人,行為乖張,卻又前無古人,今無其匹。

或許正是因此,生前寂寞甚或凄涼的孫博文被人發現,於2020年11月在中國美術館為他舉辦了題為《淋漓華章》的孫博文藝術展之後,學界高度評價,其作品不脛而走。僅半年後又在山東美術館舉辦同名個展,觀眾踴躍,日均萬餘人,高峰時達1.5萬人。尤為罕見的是學界反映也空前熱烈,僅一年多時間參與研討的專家學者達百餘人,撰文80餘篇。這是自20世紀80年代李小山發表《當代中國畫之我見》以來近40年時間裏少有的熱烈討論中國畫問題的現象。這一現象的出現令人深思:孫博文的作品緣何能引起如此強烈的反響?作為中國山水畫藝術創作的一個「另類」個案,孫博文的山水畫藝術給我們帶來哪些啟示?

孫博文山水畫作品之「另類」感無疑源於其磅礴的氣勢和強烈的色彩。乍看之下,這種氣勢似乎與畫作之巨大的尺幅有關,但實際上將其歸因於畫面色彩之強烈的主觀表現氣質、顛覆性的山川草木造型和恣肆的空間分割處理,顯然更為確切。

孫博文早年師從崔子范,創作過不少大寫意簡筆花鳥畫。這些作品用筆簡括,構圖大開大合,輔以淡墨勾勒,以極簡的線面結構傳遞豐富的意象。之後,他又試驗性地將此種花鳥畫法融入山水畫的創作之中,從而跳脫出明、清以來的中國山水畫筆墨程式,這為他之後的山水畫形式變革奠定了基礎。移居青島之後,孫博文對張大千的潑墨潑彩技法產生了興趣,並開始以印象中的沂蒙山水為對象進行創作。

在這批作品中,他開始不拘泥於傳統山水畫的「三遠」式構圖,僅保留近景和中景,同時摸索用墨底潑彩的新手法創造出體量巨大的突兀奇石、平頂峭壁,以之置換傳統山水畫中層巒疊幛、煙雲變幻。在該風格的早期,我們還能看到傳統的「三遠」式山水構圖以及對具體山水物像的描繪,其後藝術家便開始逐漸對完整的構圖進行任意的切割、有意的錯置,使得畫面一步步進入幻象,接近抽象,而貫穿於其中的則始終是他孫博文標誌性的「淋漓華章」。

非傳統、非客觀的色彩是孫博文作品最為突出的視覺表徵,如果說劉海粟的畫讓我們想起法國印象派繪畫,張大千的作品讓我們想起美國的抽象表現主義繪畫,孫博文的山水畫之色彩與造型則很容易讓我們聯想起梵高。孫博文與梵高一樣,在經歷了每次的人生變故之後,藝術家都會將自己人生際遇、個人情思與思想抉擇融入進色彩的表達之中,讓觀者產生一種精神上的升騰之感。

在其生命歷程最後一兩年的作品中,孫博文用最後的筆墨寫出心中的神山聖水,整體意象更加虛玄神秘。山巒和雲霧之形態也完全淹沒於無所顧忌、酣暢淋漓、「真力彌滿,萬象在旁。前招三辰,後引鳳凰。曉策六鰲,濯足扶桑」(司空圖《二十四詩品·豪放》)的色彩表達之中。「五色令人目盲」的外觀之下是藝術家對生命歷程的坦蕩回望。與梵高相似,孫博文也是將一種炙烈的情感熔鑄於斑斕的色彩之中,以展示其生命力的強度及其深刻的精神性內涵。當然,這樣說只是揭示一種近代以來東、西方文化相互影響,你中有我,我中有你的美術史現象。

正如張大千生前拒不承認自己的畫法受美國抽象表現主義的影響,而是源於唐代張璪「唯用禿毫或以手摸絹素」以及項容弟子王洽「風顛酒狂,畫松石山水」且「以頭髻取墨,抵於絹畫」一樣,我們也可以說孫博文的山水畫色彩源於唐代大、小李將軍的金碧青綠山水。但這並不重要,重要的是孫博文的山水畫藝術實踐印證了先賢傅雷先生的一個論斷:「西方文化的積極、進取、大無畏精神與東方文化的明哲、超脫、睿智相結合,人類將會看到一種新的文明」。(引自《傅雷家書》)這或許是孫博文的山水畫藝術能引起如此強烈反響的重要原因。

李白的《上陽台帖》有云:「山高水長,物象千萬,非有老筆,清壯何窮」,孫博文以其老筆華章為我們窮時代山水之清壯,展新世紀中國藝術之天際霞光。

將近一個世紀之前的1925年,魯迅先生對陶元慶的繪畫說過這樣意思的話:「他以新的形,尤其是新的色來寫出他自己的世界,而其中仍有中國向來的魂靈——要字面免得流於玄虛,則就是:民族性。」這話用來評價孫博文的山水畫藝術應該同樣適用。孫博文山水畫藝術之新的形與新的色已如前所述,關鍵是孫博文「自己的世界」及其中仍有的「中國向來的魂靈」值得我們認真探討。這才是孫博文作品引起強烈反響的根本原因和孫博文的山水畫藝術帶給我們的重要啟示。我想這應該是接下來的孫博文研究的主要課題。

文/著名美術批評家、華南師範大學美術系教授 皮道堅