漁民墓區 與世隔絕

版次:A11来源:香港商报 2024年05月15日

張浩林,早年修讀平面設計時,對字體及攝影產生濃厚興趣,畢業後從事雜誌設計工作多年,後轉職公營機構當攝影師。年幼時遷居漁港筲箕灣後,喜歡中國節慶習俗。公餘時除拍攝記錄外也撰寫投稿,先後有國泰航機雜誌DISCOVERY、亞洲週刊、相機世界、明報周刊及明報等。

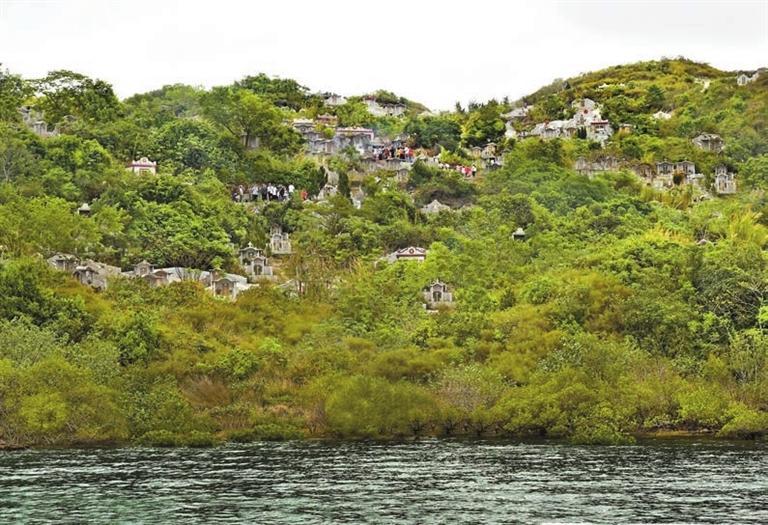

▲大頭洲的漁民葬區。 張浩林提供圖片

後人墳前上香。

▲大頭洲碼頭聚集了不少掃墓人士。

靈柩由專船運送。

香港有兩個地方叫大頭洲,一個在港島石澳後灘,另一個是西貢內海的小島。後者位處滘西洲及創興水上活動中心的中間,全島是山地斜坡,十分荒涼沒有人居住,西北面是漁民墳場及有一個公眾碼頭,但沒有街渡來往交通不便,故添加了些神秘色彩,後來更有人稱大頭洲為鬼洲,但坊間所說的鬼洲是萬宜水庫東壩及破邊洲對開的一個小島。

四五十年代非法葬屍

城市人一般對漁民墳場所知不多,除大頭洲外還有青山灣,三門仔及青衣島等幾個漁民墳場可供漁民安葬。上世紀四五十年代,香港的漁民大多是十分貧窮及備受歧視,故當時漁民有嬰兒夭折甚至老人家離世,在迫不得已下用布或草蓆包捲好屍體後,乘夜用搖櫓舢舨把屍體運往偏遠灣頭或無人荒島草草埋葬,這是法律不容許的。後來漁民生活逐步改善,非法葬屍也不再出現。但漁民要穿梭往來不同漁場及灣頭,故祖先也分散安葬在不同地方,後人祭祖要東奔西走。及至上世紀八十年代,西貢鄉事委員會及漁民代表,向政府成功爭取到大頭洲部分地方作為西貢漁民墳場,那才有個固定安葬先人及祭祖的地方。

下葬大頭洲漁民墳場必須往西貢民政事務署申請,以及找西貢當區漁民代表確認死者的漁民身份。漁民的治喪法事叫打水佬齋或水佬法事,與陸上的大致相同,由道教喃嘸師傅主持儀式。昔日個別漁民治喪各有各例故有不同做法,例如先人遺體要留在船上,喪禮法事也要在船上進行。後人從山溪取水回船,由已婚女兒為先人洗臉,女性先人則要再梳理頭髮,用生魚過河為先人招魂,用鴨把先人靈魂帶回家,外嫁女要還米債,女性家屬為先人唱歎歌,有錢者可請人代唱,還需要大量不同紙紮祭品如代表先人的人形紙紮,先人死後第九日至第十八日才會回魂,故漁民十分重視三七。先人下葬了,後人返回船上要清洗船身甲板去除噩運,以上種種現在已經改變或簡化甚至消失了。

沒有街渡來往祭祖不便

西貢的蜑家漁民在農曆三月清明及九月重陽都會掃墓祭祖,鶴佬漁民則在農曆八月初一拜先人。清明節當天早上大批孝子賢孫帶備香燭鮮花、金銀寶冥及三牲水酒,在西貢公眾碼頭排隊落船,這些船是個別家庭或家族所租用的,來回船費要一二千元,就算清明節也沒有街渡來往西貢與大頭洲。

從海上看去,大頭洲碼頭不斷有載人船艇往返,掃墓子孫人頭湧湧氣氛熱鬧。山坡上布滿了錯錯落落重重疊疊的山墳,掃墓人龍則斷斷續續時動時停,其間見到不少燒香燭的子孫在傳統中式墳墓前拜祭,另外有些在墓頂加上十字架,由此可知這些漁民生前是信奉基督教或天主教的。每個墓碑上都刻有SK兩個英文字母,那是西貢的英文簡寫,其後有阿拉伯數目字,這是政府部門給每個墳墓的編號以防非法下葬。除漁民身份外,大頭洲漁民墳場與其他墳場是沒有分別的,也沒有半點詭異恐怖,但近年西貢漁民減少到大頭洲漁民墳場安葬先人,因為下葬條文過時苛刻及含糊,沒有街渡交通不便租船費用偏貴,後人亦漸老,登山掃墓不再容易。