當紫禁城遇上凡爾賽宮

版次:A03来源:香港商报 2025年01月05日

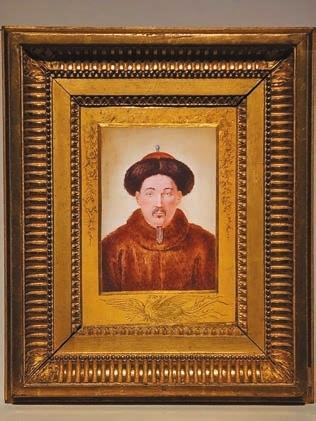

觀眾可在第一單元展區觀賞歷代清朝皇帝與法國國王的肖像畫。

展品涵蓋中法兩國的科學、藝術及工藝 珍品。 (圖片由香港故宮提供)

南懷仁款渾儀由康熙帝科學老師南懷仁(1623-1688年)製。

纏枝蓮紋獅首耳桶式瓶添加了古希臘風格金屬裝飾。

乾隆帝瓷板像由法國皇家塞弗爾瓷廠製造。

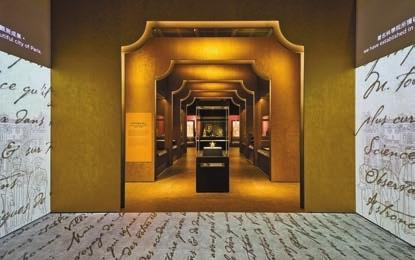

觀眾可以透過多媒體裝置,窺探路易十四寫給康熙的信中內容。(圖片由香港故宮提供)

展品清乾隆的雲龍紋座屏。

莊嚴肅穆的紫禁城,富麗堂皇的凡爾賽宮,這兩座宮殿分別為中國與法國的政治、文化及藝術中心,相隔萬里,卻早在三百多年前結緣。今日,兩國交織的歷史、相融的文化於香港故宮文化博物館(香港故宮)再現。「當紫禁城遇上凡爾賽宮─十七、十八世紀中法文化交流」由香港故宮、故宮博物院與法國凡爾賽宮合辦,展出近150件紫禁城及凡爾賽宮的藏品,透過觀賞珍貴的歷史文物,追溯兩國前緣。

記者:Ruth攝影:Ruth、Katherine

「當紫禁城遇上凡爾賽宮——十七、十八世紀中法文化交流」展覽,即日起至5月4日在香港故宮舉行,展出文物主要來自故宮博物院和凡爾賽宮的收藏。

展現中法皇室用品

展覽分四個單元,第一單元「兩座宮殿」將紫禁城和凡爾賽宮的宮廷行政與生活並置,比較中法皇室文化的異同,如何鋪墊日後的交流。清帝康熙、雍正、乾隆,法王路易十四、路易十五、路易十六,不僅以其品味與喜好主導各自宮廷的方方面面,更以寬闊的視野和向外探索的意願,成為中法文化交流的推動者。展區內可看到的中法領導者畫像、衣物、皇室用品,以及中法君主的世系表等,多角度描繪十七、十八世紀兩國的宮廷面貌。康熙重視歐洲科學,紫禁城與凡爾賽宮的外交,亦始於科學。第二單元「科學與外交」展出多件由法國傳入紫禁城的珍品,如南懷仁款渾儀、盤式手搖計算器、黑漆彩繪鐘等,講述法國傳教士以科學知識服務清宮的歷史。1685年,法國國王路易十四派遣耶穌會士作為「國王數學家」前往中國,康熙帝歡迎並接納了這批具有科學素養的傳教士,此後100多年間,兩國雖未互派外交使團,卻通過來華傳教士和各類科學儀器了解彼此,科學也成為中法交流的核心之一。通過傳教士,法國亦得以學習中國農業和地理知識。中法兩國共享與交流了當時新的科學成果,推動了全球科學的發展。

投影重現歷史信件

銜接首兩個單元的是展示路易十四致信康熙帝的多媒體裝置。這封信以古法語撰寫,路易十四在信中讚揚康熙帝,並希望派遣耶穌會士來華,帶來更多的科學新知。裝置利用牆面和地面投影創造出「信的空間」,以法語朗讀1688年路易十四致康熙帝的珍貴信件。雖然此信最終未能送達康熙帝手中,但路易十四此前所派遣的「國王數學家」耶穌會士成功抵達北京,正式開啟中法兩國宮廷之間交流的大門。觀眾能在第三單元「工藝互鑒與創新」找到中法合璧的陶瓷、玻璃器、琺瑯器與紡織品,這些精美絕倫的工藝品見證了紫禁城與凡爾賽宮之間的交流互鑒。中法兩國均擁有深厚的文化底蘊與精湛的工藝技術,不僅引進和收藏對方製作的珍貴器物,兩國的能工巧匠還相互學習、借鑒,不斷獲得新的靈感,創造出中法交融的新藝術形式。亮點展品包括中國訂、法國製的菊花紋壺、由綉墩(古時坐具)改造而成的纏枝蓮紋獅首耳桶式瓶、法國「蕾絲」圖案布料的皇室櫜鞬等。

畫作中西合璧

除了工藝品,十七八世紀的中法藝術品亦反映了兩國文化的互動,在第四單元「藝術與新知」呈現。清宮中,西洋風景與人物成為清宮新興的裝飾題材,如宮廷用的開光題詩西洋仕女圖方筆筒,鑲嵌的琺瑯畫片描繪了身穿法式服飾的西洋仕女,配以四首行、楷書題詩,中西合璧。而在凡爾賽宮中,中國藝術品或含有中式元素的法國藝術品均風靡一時。展品之一的西洋畫法乾隆帝瓷板像,與展廳內的中式皇帝肖像形成鮮明對比。這幅瓷板像根據清宮意大利耶穌會士潘廷章所繪乾隆帝畫像製成,1776年被法王路易十六收藏,掛在凡爾賽宮書房內。他於1779年又收藏了一件相同的瓷板像,據說作為外交禮物贈予了乾隆帝。瓷板像的主題與技法呈現了中法的文化交融,展品背後的故事亦象徵着兩國深厚的交情。除了單元一、二間的「信的空間」,展廳還設有七個多媒體裝置,形式生動,助觀眾沉浸於歷史長河中。焦點展品為入口處的全景影片,展示紫禁城與凡爾賽宮的壯麗建築,影片並配以香港中樂團演奏、受廿四節氣啟發的音樂《冬之藏引》,讓觀眾體驗兩座宮殿歷經的季節變幻、斗轉星移,譜寫出的時光交響樂。